小鷹信光製作監督のドキュメンタリ映画『檻を逃れて ――ある日系アメリカ人53年の生涯』

完成披露パーティに行ってきた。

大きな規模の試写会と思っていたら、20人くらいのごくささやかでパーソナルな上映だった。

逢坂剛、池上冬樹、滝本誠、直井明、各氏などなどにお会いした。

結果的には、ドキュメンタリ作家としての小鷹さんを励ます(?)集いみたいになった。 檻とは何か。

この映画の主役ニシ・カツユキは1997年7月4日、独立記念日に、アリゾナ州キングマンのKマート駐車場で銃撃事件を起こし、二人を殺害、三人に重軽傷を与えた。

逃走中に自殺(警察発表)。

ニシは1943年8月、アリゾナ州ポストンの日系人強制収容所で生を享けた。

父35歳、母22歳、兄と姉の五人家族は、カツユキの出生から間もなく「不忠誠組」としてツールレイクの収容所に移動させられる。第二次大戦中、敵性外国人として隔離された日系アメリカ市民のうちでも特に「危険視」されたのだった。

強制収容所では5981人の新生児が誕生したと記録されている。

そのうちで、ニシは初めて一人の人間としての輪郭を表わしてきた。

まずその点について、ドキュメンタリの作り手に感謝したい。

想像が混じるが、ニシの第一段階の精神形成(だれもがたどる親への反抗)は、日系人として父親が選んだアメリカへの不忠誠に向かわざるをえなかったのだろう。先行世代の信念への反抗。

また、それによって日系人コミュニティの微妙なイデオロギー的対立という構図にも巻きこまれたのだろう。

もう一点、想像すれば、彼は60年代のフラワー・チルドレンの一員でもあった。しかし夢想とはうらはらに、マイノリティおよび低所得者層に属した彼は、ヴェトナム従軍を免れることができなかった。

不正義の国家の汚い戦争に加担せねばならなかった。

彼の父親が忠誠を拒絶したアメリカへの加担。

強制収容所に生まれた人間としてあまりに曲折にみちた理不尽な選択だった。

こういった断定は岡目八目でしかないけれど、ヴェトナム復員兵としてみるなら彼のとった後半生の軌跡、とりわけ最後の日の事件は、銃社会アメリカではごくありふれた事象のように思える。

しかし日系アメリカ人のアイデンティティのドラマとして考えるなら、これ以上、特異なケースはあまり見当たらない。

映画が伝えるニシの肖像は「もの静かな日系アメリカ人」というイメージに一貫している。

個人史の領域で埋められない部分、不明の事柄が多すぎるのだ。

復員後、家族から離れたフロリダでの長い暮らし。

そして最後の数年の、アリゾナ州での孤独なトレーラー生活。

アルコールや薬物への依存はない。

知的水準は高かったが、書き遺されたものは「見つからなかった」という。

彼を追いつめたのは人種偏見なのか、それとも世捨て人めいたトレーラー生活者への差別の集積なのか。

数え立てれば、謎の項目は多く、手がかりはあまりに少ない。

まるで白紙だ。

徹底して侮辱を受けつづけるにも似た白紙。

タブラ・ラサ。

小説にでも書かれることを欲しているかのように。

いや、だれかがこの白紙を埋めなければならない。

新聞の報道は彼を「Soldier of Misfortune」と揶揄まじりに名づけた。

復員兵士の狂気の銃撃事件なんかにはつくづくウンザリしているという感情が覗けてくる。

映画でインタビューを受けるトレーラーハウスの隣人たちは、驚くことは何もないのかもしれないけれど、ことごとく全員うさんくさい。

カメラを向けられるのをいい機会に、御託を喋りまくる。社会に遺恨をいだくドロップアウターだ。

それでもニシが最終的に漂着したデスペレートな孤独を側面から照らし出すかもしれない。

アリゾナ、カリフォルニア、フロリダ、ヴェトナム。

彼の痕跡をたどる四つの地理空間にそれほどの大きな意味はないと思う。

けれどカメラが如実に暴いてしまうのは、そこに共通する自然の風景だ。

ゴツゴツした原色の荒々しさ。狂気をさそうかのような鮮やかすぎる空のブルー。

自分ならこんな土地にはぜったい住めないと思った。

画面に出るトレーラーハウス周辺を見て、彼がそこに故郷――ホームプレイスを見つけたのだと、ついつい解釈したくなる。きわめて凡庸な発見にすぎないが、そう感じてしまうのだ。

この映画を観ながら、たえず去来したのは、彼とわたしとの距離だった。

はなはだしく遠い。当たり前だが、それは何故なのか。

何故。という問いが浮かんでは消えた。

完成した作品は今後、どういう展開になるのか。

小鷹さんは、これを一般公開する方向にあまり積極的ではない。

何度かそう表明されていたが、披露会を通して心境の変化はあったのだろうか。

正直なところ、直接に作者からうかがった撮影の裏話、編集段階でカットされたシーンの話があまりに面白かった。

こうしたことは、まあ、別に本編の完成度とかに関係なく、どんなフィルム作品にだってしばしば起こることだ。

しかし、と思う。

ある意味でドキュメンタリ作品とは自伝だ。

対象はどうあれ、ドキュメンタリもまた、作り手にとって己れを語る一つの手段にほかならない。

語りすぎれば見苦しいが、語り足らなくても受け手の不興をかう。

ニシの事件を知って「これはおれの事件だ」と直観する瞬間に小鷹さんも立ち会わされたのだろう。

ニシは私だ。

アメリカ文化を語ることは、手放しの礼賛という形をとることはあっても、われわれ日本人にとって常にアンビヴァレンツな行為だ。

小鷹信光の仕事は三一新書の『アメリカ暗黒史』から始まった。

わたしが恩恵を受けること大きかった『クラレンス・ダロウは弁護する』の翻訳、評論『パパイラスの舟』(ともにミステリマガジン連載)など、翻訳家・アンソロジスト・評論・研究、また実作者としての活動がつづいていく。

そのすべてがこのフィルムに流れこんでいる。

たぶん、カットされたパーツの隅ずみまでも。

これは否応なくひとつの精神的自伝なのだ。

ニシの映像はあまりにも少ないが、それは致し方のないことだろう。

彼は死体、もしくは痕跡としてしか画面に現われることができない。

彼を語る隣人たちの言葉は、レポートにまとめるなら、脚注に併記する以上の価値がないと思わせる。

映画は後半にいたってゆっくりとカメラを作者自身に向けていく。

ニシの肖像を捜すことによって開かれてきた作り手の内面に。

ニシ・カツユキにとってアメリカは檻だった。

日系アメリカ人としての彼を二重三重に閉じこめた檻。

奇妙なことに(当たり前だろうが)、こうした自己意識は平均的な日系アメリカ市民の胸には決して像を結ばない。

日系アメリカ人の歴史と動向を調査してまず突き当たるのは、その「従順さ」への違和感だ。

これはちょうど外国人が日本人一般をみる尺度と対応するのかもしれない。

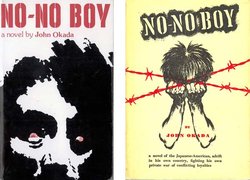

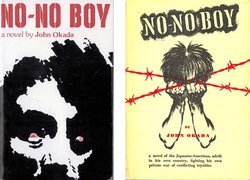

『ノー・ノー・ボーイ』を書いたジョン・オカダという作家も、日系社会では異端的人物だったと想像される。

精神的自伝はしかし、容易に私小説にもねじれていってしまう。

フィルムにかぎらず、書かれたノンフィクション作品では、しばしば起こって「私ドキュメント」が横行することになる。

『檻を逃れて』には、エンドロールの付け足しがあって、そこでカメラマンの急逝が報告される。

ある意味では、作品がぴったり閉じられてしまった。

ここを受け止めるなら、一般公開をあまり考えていないという作者の心境も了解できる。

私小説的にわかる、ということだ。ニシと小鷹とカメラマンとの何年にもわたって絡まり合ったトライアングルな個人史が終わったのだ。そこをこじ開けろと要求するのはあまりに僭越だろう。

取り残るのは初発のテーマだ。

ニシが囚われたアメリカという檻。

日本人の血という檻。

また日系人社会という閉鎖系の檻。

問題の複雑さ、歴史的な想像力の要請などをかんがみるのなら、映像という手段が必ずしも唯一のジャンルではありえないということは自明だ。

彼は書かれることを欲している。彼の囚われた檻はわれわれを取り囲む檻と少しも異なっていないのだと。

作者には本来のフィールドである言葉を使った追跡が次に求められているのでは?

白紙を真に埋めるのは、言葉だ。