というのも『12人の怒れる男』に、すっかりまいってしまったから。

二時間四七分の大作なので、退屈覚悟で観に行ったところ、有無をいわさぬ演出力に、ただただ組み伏せられてしまった。

凄いな。こんなにも剛毅な作家だったのか。

たんなる叙情派のイメージが強く、近ごろはパスしつづけていた(だれか他の人のことだったらしいが、プーチン政権の提灯持ちになったという情報にも惑わされた)けれど、これは突出している。

で、観なおしたいと思ったのは、初期のアクション『光と影のバラード』だった。

ミハルコフ30歳の作品。

記憶では、マーティン・スコセッシの最高作(?)『明日に処刑を…… Boxcar Bartha』に重なる郷愁のような甘さに満ちていた。

どちらも、観なおしてみて、そんなに外れていないと納得。

ソ連製(ブレジネフ時代)西部劇はいくつかあったが、その中でもとりわけニューシネマ風の色合いが濃い。

再見は英語字幕版だった。英語タイトルは、「At Home Among Stranger」。

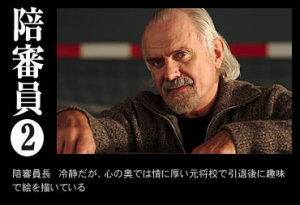

この言葉は、『12人の怒れる男』で、粗暴な陪審員3が「モスクワの街はエイリアン(外国人)だらけで、おれのいる場所もない」と叫ぶ場面をまっすぐ想起させる。

やはり『12人の怒れる男』で、カフカス出身の陪審員7が、ピロスマニやパラジャーノフについて誇らかに語るシーンがあった。

思い出せば、『光と影のバラード』を最初に東京で観たのは、現代ソビエト映画特集上映。

ペレストロイカ前夜というか、多民族国家の現状をエネルギッシュに映しだす作品がずらっと並んでいた。

画家の生涯を描いた『ピロスマニ』もその一本。

パラジャーノフ映画は、もう少し後に一般公開された。

『光と影のバラード』を観なおして、とくにその前半に『12人の怒れる男』に通じるカメラ構図があることに気づいた。

スタイルは貫かれている。

オリジナルを超えたリメイク版。

といったような出来合いの評価ではとてもおさまるものではない。

すべてが圧倒的なのだが、とりわけラストにつけ加えられた「一章」が痛烈だ。

「一章」と特化するには理由がある。

この部分について具体的に明かしすぎるのは、ルールに反するだろうから、ぼかしておく。

そこにもやはり『光と影のバラード』の結末に通じる情念があった、と書くにとどめておこう。

ラストの、小鳥が外に飛び立っていくシーンはじつに感動的だ。

ドラマの節目節目に効果的に挟まれた小鳥のショット。

その総仕上げとして、密閉されていた陪審員の合議室から飛び立っていく。

合議室といっても、体育館なのだ。

ロシア式手抜きを示すパイプ工事の跡も寒々しい空間。

すべてが終わった後、その部屋の窓が開け放たれ、吹雪が吹きこんでくるのと入れ替わりに、小鳥が外界をめざして飛んで行く。

ここでこう決めるだろうと予想のつく正攻法の演出だ。

そこは、わかっていても涙を誘われる、堂々たるエンドマークなのだ。

「すべてが終わった後」といったけれど、映画のなかのドラマはまだ終わっていない。

ミハルコフ版がオリジナルを凌駕しているのは、まさにこの「未完結」という局面なのだが、作者はあえてカタルシスたっぷりの見せ場を最後に置きたかったのだろう。

こうなると、子供のころに観たオリジナル版(シドニー・ルメット)を観かえしたくなる。

かくも見事に逆転させられた「アメリカ民主主義万歳」の讃歌。

その元ヴァージョンが気になってくるからだ。しかし、どうも。気になるだけで。

リー・J・コッブやエド・ベグリーの憎々しい悪役ぶりは懐かしいけれど、ヘンリー・フォンダの気取ったヒーローなんか何度も観るもんじゃないだろ。

ってことで。 『光と影のバラード』再見に大満足。